Cessons de parler de l’échec des Kenyans: Haïti n’a jamais eu de stratégie

La mission kenyane n’a jamais été conçue pour résoudre à elle seule la crise haïtienne. Elle est l’outil d’un État qui, lui, a choisi de ne pas agir.

Une mise au point géopolitique nécessaire

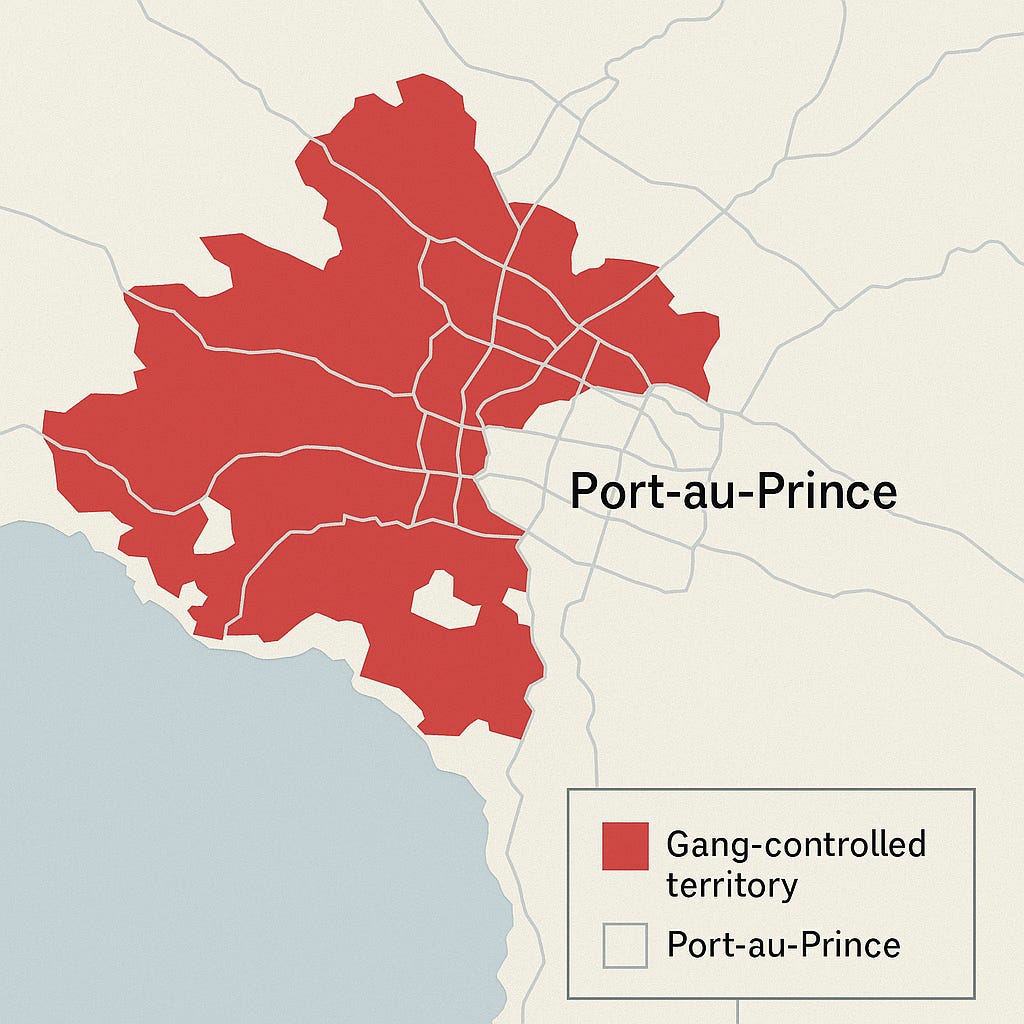

Depuis plusieurs semaines, une idée revient en boucle dans les médias haïtiens comme internationaux : la Mission multinationale d’appui à la sécurité (MMAS), dirigée par le Kenya, aurait échoué. Les gangs contrôlent toujours une grande partie de Port-au-Prince, les troupes kényanes sont peu nombreuses, et les résultats tardent. Mais cette lecture, aussi répandue soit-elle, repose sur un diagnostic erroné. Car ce n’est pas la mission qui a échoué. C’est l’État haïtien qui ne l’a jamais utilisée.

Une mission sans commandement local

La MMAS n’est pas une force d’occupation. Son mandat est clair : appuyer la Police nationale d’Haïti (PNH). Elle ne remplace pas l’État haïtien. Elle le soutient, à condition qu’il sache ce qu’il veut faire. Or depuis le début, aucune stratégie nationale n’a été formulée : pas de zones prioritaires désignées, pas d’objectifs opérationnels définis, pas de doctrine d’engagement claire.

Le résultat est mécanique : on a une force étrangère présente sur le terrain, mais sans boussole, sans coordination et sans leadership local. Charles Prospère, expert en sécurité et membre du Groupe de travail sur la sécurité (GTS), l’a affirmé sans détour : « Il y a eu une déconnexion presque totale entre la MMAS et la PNH » (Le Nouvelliste).

Ce que disent vraiment les faits géopolitiques

Certains avancent que les États-Unis ou les bailleurs ont « sous-estimé » la gravité du problème haïtien. Rien n’est plus faux. Les Américains savent très bien à quoi ils ont affaire. Et c’est précisément pour cette raison qu’ils refusent d’y aller eux-mêmes.

Après les échecs coûteux en Afghanistan et en Irak, Washington a abandonné l’idée qu’une intervention directe peut « construire » une nation. Biden ne voulait pas engager de troupes. Trump, qui est désormais au pouvoir, le veut encore moins : vue sa vision strictement transactionnelle des relations internationales, le mieux que l’on puisse espérer de lui est une continuité de la politique d’utilisation des sous-traitants de Biden. Les discussions en cours avec l’OEA montrent d’ailleurs que l’on reste dans cette même posture (Financial Times).

Mais il y a aussi un calcul de risque : une intervention militaire directe pourrait raviver la rhétorique anti-impérialiste en Haïti. Des figures populistes saisiraient l’occasion pour dénoncer une « nouvelle occupation », capitalisant sur l’histoire des diverses interventions militaires américaines en Haïti. Les États-Unis ont tout à perdre en apparaissant comme une puissance d’occupation. Le coût humain, diplomatique et symbolique serait trop élevé. Le Miami Herald l’a bien résumé : après des décennies de nation building raté, la Maison-Blanche ne veut pas se retrouver dans un nouveau bourbier (Miami Herald).

La stratégie américaine repose donc sur la sous-traitance : chercher des pays du Sud prêts à envoyer des troupes. Sauf que là encore, la réalité est brutale : aucun président africain, caraïbéen ou sud-américain n’a intérêt à envoyer ses soldats risquer leur vie en Haïti.

Prenons l’exemple du Bénin. Sur le plan intérieur, il n’y a aucun gain politique à intervenir. Sur le plan international, les discours panafricanistes ou solidaires masquent mal le fond du calcul : personne ne veut y aller sans être payé. Même ceux qui envoient quelques troupes (Kenya) n’agissent qu’avec soutien financier explicite de Washington.

Or ce soutien lui-même a été difficile à mobiliser. Le Congrès américain n’a pas voulu financer la mission. Biden a dû ruser pour libérer des fonds en contournant les blocages parlementaires. Et même avec ces moyens partiels, les contributions sont arrivées en retard, en dessous des engagements initiaux, et sans garantie de suivi.

En clair : les États-Unis sont affaiblis sur ce dossier. Ils ont besoin des autres pays, mais n’ont aucun levier idéologique ou stratégique sur eux, à part l’argent. Ce sont eux, les demandeurs. Et personne ne se presse pour répondre.

Une démission de l’État haïtien

Mais tout cela, aussi important soit-il, ne change pas la réalité fondamentale : la responsabilité première est haïtienne. Ce ne sont ni les Américains, ni les Kenyans, ni l’ONU qui ont permis aux gangs de prospérer.

Ce sont les dirigeants haïtiens qui, année après année, ont laissé pourrir la situation :

en tolérant et en utilisant des groupes armés pour des raisons électorales ;

en désorganisant la police nationale par clientélisme et négligence ;

en refusant de construire une stratégie de sécurité nationale.

Aujourd’hui encore, l’État haïtien n’a présenté aucun plan de reconquête du territoire. Aucun signal clair n’est envoyé, ni à la population, ni aux partenaires étrangers. Les Kenyans n’agissent pas? Peut-on leur reprocher de ne pas mourir pour un pays dont les dirigeants ne veulent pas se sauver eux-mêmes ?

Même sur le plan logistique, la comparaison avec l’Ukraine est éclairante. Les Ukrainiens, confrontés à une guerre d’agression, ont montré une capacité d’adaptation remarquable : équipements rustiques réorganisés, ingénierie locale, drones artisanaux, mobilisation nationale. En Haïti, les équipements reçus sont peut-être imparfaits, mais aucune inventivité, aucun effort de réorganisation ou d’adaptation n’a été visible. Pas parce que les Haïtiens sont moins intelligents, mais parce que la volonté politique fait défaut, et que le moral des troupes locales comme étrangères s’en trouve affecté.

L’ambassadeur de l’Union européenne, Stefano Gatto, l’a d’ailleurs reconnu : « Les actions [de la MMAS] ne suivent pas une stratégie conjointe… Il faut une stratégie derrière, et cette stratégie n’est pas encore là ni visible » (Le Nouvelliste).

Conclusion : cessons de fuir notre responsabilité

Tant qu’on parlera d’« échec de la mission », on entretiendra l’idée fausse que la solution dépend d’un changement à l’international : un nouveau président américain, une meilleure coordination, plus de casques bleus. Ce discours est une fuite en avant.

La vérité est simple et brutale :

Il n’y a pas de mission possible sans mission nationale.

Ce que traverse Haïti n’est pas une crise d’occupation étrangère, où une puissance imposerait sa présence contre la volonté du pays. C’est une crise de souveraineté interne : l’incapacité, ou le refus, de ceux qui détiennent le pouvoir de l’exercer dans l’intérêt du peuple, de défendre l’intégrité du territoire et de rétablir l’ordre républicain. Et tant que nous ne l’assumerons pas, personne ne viendra nous sauver.

Le peuple haïtien doit également cesser d’espérer un changement de comportement de ses dirigeants. S’il était dans leur intérêt de combattre les gangs, il y a bien longtemps qu’ils l’auraient fait. C’est pour cela que la société civile doit s’organiser pour faire pression efficacement afin de faire bouger les lignes. Elle peut et doit mobiliser toutes les ressources à sa disposition – juridiques, médiatiques, populaires – pour faire en sorte qu’un coût politique très élevé soit désormais associé à l’inaction du gouvernement.

Pour aller plus loin :

Miami Herald: How Biden’s using Ukraine, presidential authority for Haiti | Miami Herald

Le Nouvelliste : Charles Prospère : une déconnexion presque totale entre la MMAS et la PNH

Le Nouvelliste : L’ambassadeur de l’UE appelle à une stratégie claire

Financial Times : US seeks support from Latin America for Haiti security mission